三つの自律神経

1994年にアメリカの神経生理学者であるステファン・W・ポージェス博士が発表した理論です。

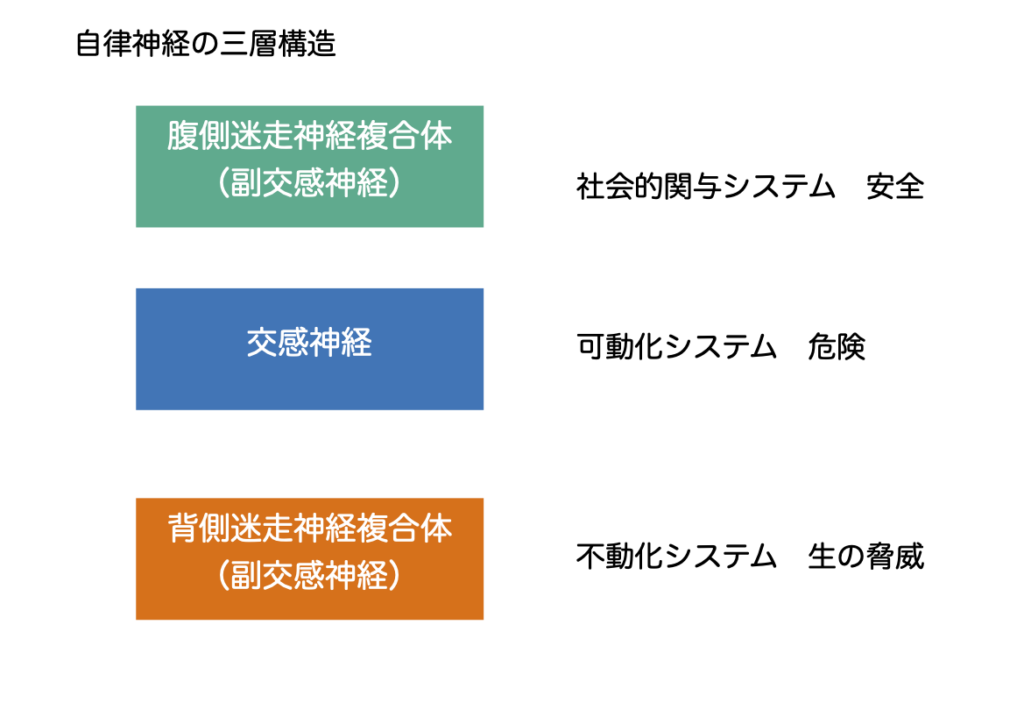

自律神経は一般に交感神経と副交感神経の二つに分けて扱われますが、ポリヴェーガル理論では三つに分類して扱います。

三つ目がどこから来るのか?というと、副交感神経を二つに分けて、これと交感神経を合わせて三つとしています。

副交感神経は脳の延髄と呼ばれる部分から出ていますが、延髄の後ろ側から出ているものを「背側迷走神経複合体」、前側から出ているものを「腹側迷走神経複合体」と区別しました。

これがそれぞれどのような働きを担うのか?というと、交感神経はよく知られているとおり、戦うか逃げるか?という防衛反応が必要な状況下で作用しますが、自律神経を三つに分けるとここにもう一つの種類の防衛反応が加わることになります。

これを担うのが「背側迷走神経複合体」です。

この神経がどのような防衛反応を取るのか?というと簡単にいうと”死んだふり”です。

自分が全く動かない状態になることで危機を回避しようとする選択をするのが「背側迷走神経複合体」です。

そしてもう一つの副交感神経である「腹側迷走神経複合体」は、今までの副交感神経と同様にリラックスするときに活動する神経という位置付けになりますが、リラッスするためには”社会的な関わり”があって、かつ”安全感”が感じられることが必要だという条件が加わります。

生存戦略としての自律神経系

でもそもそもなぜこうした役割分担が必要になるのでしょうか?

これら三つの神経系に共通して言えることは、私たちが生き残るための生存戦略である、という点です。

まず他者との関わりのなかで意見の食い違いなどのトラブルが生じた場合は副交感神経の「腹側迷走神経複合体」を使って友好的に解決しようとします。

これでことが済めば良いのですが、難しい場合は「交感神経」を使って戦うか逃げるかの選択をすることになります。

それでもうまくいかない時は、副交感神経の「背側迷走神経複合体」による”凍りつき”を発動してその場からなんとか生き延びる戦略を選びます。

究極的な恐怖に遭遇した際に、体が動かなくなったり、記憶が飛んだりするのは、この”凍りつき”という選択をして、なんとかその場から帰還する可能性を選んだ結果としての反応と考えることができます。

これを三層に分けてみると表の通りになります。

ここで表される”危険”とは”能動的に対処可能な状態”のことで、”生の脅威”になると”受動的にしか対処できない”危機的な状況のことを表します。

これら危険や危機的な状況に晒された状態からでも”安全”に戻ることができれば”健康”だと言えます。しかしながらなかなかそうもいかないのが現状で、交感神経支配の状態から上に上がれなくなる状態を「ストレス」と呼び、背側迷走神経複合体支配の状態から上がれなくなると「トラウマ」と呼びます。

実際このポリヴェーガル理論はこれらの三階層がブレンドしながら機能したりと、三つの自律神経をベースに様々な理論が語られていきますが、エビデンスが弱いこともあり科学の領域では十分に支持されていないながらも臨床の現場では人気があったりという立ち位置の理論ではあります。しかしながら、一つの見方としてはとても面白い切り口だと思います。

今までの二項対立型の自律神経の見方に加えてぜひこうした視点も活用してみてください。